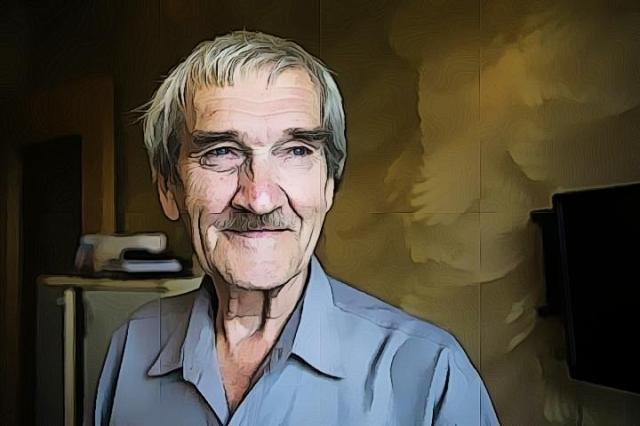

Esattamente quarant’anni fa il colonnello Stanisláv Evgráfovič Petróv uscì dall’anonimato. Era un militare dell’Unione Sovietica, un uomo dell’Armata Rossa. Uno dei tanti. Oggi lo conosciamo come colui che salvò il pianeta dalla catastrofe nucleare. Evitò milioni di morti. Ma vi riuscì disobbedendo alle procedure. Il “sistema” non gli fu grato. Anzi lo emarginò. Colpevole di non avere rispettato il protocollo. Petróv morì povero e dimenticato, il 19 maggio 2017, a Frjazino, cittadina a nord di Mosca. La sua storia, in questi mesi di guerra Ucraina-Russia e del timore di un conflitto nucleare, merita di essere ricordata.

di TONIO ATTINO

Mancando per un pelo un capolavoro di autolesionismo, specialità in cui il genere umano eccelle da sempre, il 26 settembre 1983 il mondo fu sul punto di annientarsi. Quattordici minuti dopo la mezzanotte lampeggiò intermittente sui monitor della base militare Serpukhov-15, nelle vicinanze di Mosca, una luce rossa. Era un segnale di allarme. Uno dei satelliti del sistema sovietico di difesa Oko, entrato in funzione un anno prima, aveva individuato un missile partito dalla base statunitense di Malstrom, nel Montana. Non fu l’unica spia a illuminare i monitor. Ne seguirono altre quattro.

I satelliti videro un secondo, un terzo, un quarto, un quinto missile intercontinentale. In meno di mezz’ora avrebbero attraversato il pianeta da Ovest a Est per 8200 chilometri distruggendo l’Unione Sovietica, non prima di scatenare la prevedibile controffensiva di Mosca. Decine di missili equipaggiati anch’essi con testate nucleari avrebbero distrutto gli Stati Uniti e l’Europa facendo centinaia di milioni di morti. La terza guerra mondiale non poteva lasciare il mondo così com’era. L’avrebbe sfigurato, divorato, rinsecchito, lasciando del paesaggio e delle città un mucchio di cenere e forse neppure una piccola traccia di Stanisláv Evgráfovič Petróv, 44 anni, tenente colonnello dell’Armata Rossa.

Nel bunker di Serpukhov-15, dove 140 uomini osservavano i monitor e quelle terrificanti luci lampeggianti, attendevano un suo cenno. Petróv non mosse un dito. Appena dodici minuti avrebbero avuto a disposizione le autorità sovietiche e il presidente Jurij Andropov per sferrare l’attacco in risposta agli Stati Uniti. Ma Stanisláv Petróv non fece nulla. Eppure c’erano le premesse per attendersi un attacco americano. Sei mesi prima – l’8 marzo – il presidente Ronald Reagan aveva definito pubblicamente l’Unione Sovietica “impero del male” ed era fresco di neppure un mese – il primo settembre – il caso, mai chiarito del tutto, dell’abbattimento del Boeing 747 della Korean Air Lines colpevole di avere invaso lo spazio aereo sovietico. Decollato dall’aeroporto J. F. Kennedy di New York, il Boeing – volo di linea KAL007 – doveva atterrare a Seul, capitale della Corea del Sud. Non ci arrivò. L’aviazione sovietica lo intercettò, eliminandolo. Risultavano essere a bordo 240 passeggeri, più 29 membri dell’equipaggio.

Così quel 26 settembre 1983 i rapporti Usa-Urss erano ai minimi storici, ma Stanisláv Petróv non segnalò l’attacco. Era convinto che non fosse mai avvenuto. D’altronde – pensò – perché mai gli Stati Uniti, dotati di un arsenale da oltre 23mila testate nucleari, ne avrebbero lanciate solo cinque esponendosi alla ritorsione dei sovietici che ne avevano oltre 35mila? Quel dubbio metteva sostanzialmente in discussione l’efficienza del sistema di intercettazione Oko (occhio), una rete di satelliti di cui l’Urss si era dotata alla fine degli anni Sessanta, capace di rilevare con sensori all’infrarosso il calore prodotto dal motore dei razzi. Oko era diventato operativo nel 1982 ed era perciò considerato affidabile. Benché quella notte la verifica del sistema ne avesse confermato l’operatività attraverso 29 diversi livelli di controllo, Petróv rimase scettico. Ragionò da analista quale era, mantenne la calma, non credette alla tecnologia, perciò non allertò i superiori. Avrebbe dovuto, secondo il protocollo, ma non lo fece. La decisione del contrattacco sarebbe spettata al leader dell’Unione sovietica, Jurij Andropov, ricoverato in ospedale.

Figlio di un pilota di caccia, nato nel 1939, cioè ai tempi di Stalin, Petróv non immaginava di potersi trovare in una situazione simile. La sera del 25 settembre doveva essere a casa, con la moglie Raisa e i figli Dimitrij ed Elena. Fu richiamato per sostituire un collega malato. Si ritrovò con l’allarme e i monitor che indicavano l’attacco partito dagli Stati Uniti. Le autorità sovietiche avrebbero avuto dodici minuti a disposizione per decidere. Venticinque giorni prima, il maggiore Gennadij Nokolaevic Osipovic aveva seguito la procedura senza farsi domande. Quando gli chiesero se si era accorto di avere affiancato un Boeing 747, un aereo passeggeri, disse: “Sì, ma nessuno me l’ha chiesto”. Così lo abbatté, rispettando il protocollo.

Petróv si fece qualche domanda. Aveva ragione. Sbagliava invece l’infallibile sistema Oko, ingannato dalle condizioni meteo. La luce, riflettendosi sulle nuvole, aveva allertato il sistema segnalando falsamente la presenza di un attacco nucleare. Nessun missile colpì l’Unione Sovietica perché nessun missile era stato mai lanciato. Stanisláv Evgráfovič Petróv salvò il mondo dalla catastrofe, purtroppo non se stesso dai superiori. Fu sanzionato e, quando andò in pensione, non ebbe la promozione a colonnello. Gli sarebbe spettata.

Non parlò mai di quella notte, dell’allarme, della sua decisione. Non lo confidò neppure all’adorata moglie Raisa, che seppe poco prima di morire, uccisa da un cancro nel 1997, quando il generale Yury Votintsev, ex comandante in capo e superiore di Stanisláv, raccontò pubblicamente i fatti del 26 settembre 1983 e parlò di “incidente dell’equinozio di autunno”, cioè della rara congiunzione astronomica che aveva ingannato l’infallibile Oko. Allora, solo allora, il tenente colonnello Stanisláv Evgráfovič Petróv diventò un eroe. Nel 2004, l’associazione Cittadini del Mondo di San Francisco gli conferì un riconoscimento e un premio di mille dollari. Una onorificenza arrivò dal Senato australiano e il 19 gennaio 2006 l’organizzazione delle Nazioni Unite lo invitò a tenere un discorso sul disarmo nucleare.

Stanisláv seguitò però a vivere con scarsi mezzi in un palazzone popolare di Frayasino, cittadina a venti chilometri da Mosca. Non aveva neppure i soldi per mangiare. Morì povero e dimenticato il 19 maggio 2017, a 78 anni. Aveva salvato il mondo, purtroppo nessuno aveva salvato lui.